白菜は、漬物や冬のお鍋に欠かせない野菜の1つです。

お店で買うと高いので、お家で栽培できたら嬉しいですよね♪

葉物野菜なので、あまり栄養がないと思われるかたも多いかもしれません。

しかし白菜は、ビタミンC、ビタミンK、葉酸、カリウム、カルシウムを豊富に含んだ野菜なんです。

そんな白菜の栽培ですが、肥料配分をまちがえたり防虫対策をおこたると、うまく結球しません。

しかし、ある対策をおこなえばしっかりと実のしまった白菜になり、初心者のあなたでも上手に美味しい白菜を作ることができますので紹介していきますね。

そこで、白菜の育て方と栽培のコツを

- 白菜の栽培の特徴

- 葉をうまく巻かせるポイント

- 越冬させる方法

- おすすめの品種

- 種まき~収穫までのポイント

にわけて、説明していきたいと思います。

年間で約40種類の野菜を作り、家庭菜園歴12年の知識と経験から、初心者のあなたでもわかりやすく説明していきますね^^

白菜が結球しない4つの原因と対処法

白菜栽培で1番むずかしいのは、上手に結球させることです。

「順調に成長していると思ったら、結球しなかった・・・」といった話はよくききます。

結球しない原因は4つあります。

それぞれを詳しく解説します。

原因1.種まきや植え付けの時期が遅れた

原因2.害虫被害によるホルモンバランスの崩れ

原因3.追肥が遅かった

原因4.肥料過多

原因1.種まきや苗の植付け時期が遅れた

秋冬どりの白菜は、種まきや植え付け時期に注意が必要です。

白菜は、気温が下がる前に一定の枚数の葉が育っていないと、結球しません。

気温の下がる10月上旬までに葉の枚数が15~17枚あれば結球できます。

もし、生育が遅れているときは肥料をほどこしましょう。

また、白菜の播種適期は数日しかなく、地域によってことなるため、時期を逃さないように注意してください。

原因2.害虫被害によるホルモンバランスの崩れ

生育初期に病害虫の被害にあうと、結球するためのホルモンバランスがくずれてしまいます。

また、長雨や台風の時期は病気にかかりやすくなります。

逆に好天が続くと、害虫被害が出やすくなります。

種まき後の早い段階から病害虫対策をしましょう!

また、コンパニオンプランツを一緒にうえると害虫がちかよらなくなります。

白菜のばあいは、レタスや春菊がおすすめです!

原因3.追肥が遅かった

しっかり中身のつまった白菜にするためには、追肥が必要です。

追肥の時期が遅れてしまうと、成長がわるくなります。

植え付け後から2週間おきに少量ずつ与えましょう。

原因4.肥料過多

1度にたくさんの肥料をあげすぎると、病気にかかりやすくなります。

結球する前に枯れてしまったり、奇形になってしまうことがあるのです。

それらを未然に防ぐために、肥料は少しずつ与えることが大切です。

白菜の栽培の特徴とコツ

白菜の栽培の特徴

白菜の栽培の特徴とコツをつかめば、初心者でも簡単に作ることができますよ♪

栽培難易度:★★★☆☆

分類:アブラナ科

植え付け時期:4月中旬~5月中旬(春まき)8月中旬~9月中旬(夏~秋まき)

収穫時期:6月中旬~7月中旬(春まき)10月中旬~12月下旬(夏~秋まき)

発芽適温:20~25℃

生育適温:20℃前後

好適土壌pH:6.0~6.5

連作障害:連作不可。2~3年あけましょう。

苗を購入される場合は、葉の枚数が3~4枚のものがおススメです。

虫食いや斑点などの病気がないこと、黄色く葉が枯れていないものを選びます。

白菜のおすすめの植え付け時期は8月中旬~9月中旬

白菜は暑さに弱く、寒さに比較的強いため、病害虫の被害が少なく育てやすい秋冬どりがおすすめです。

栽培地によって植え付け時期がことなります。

- 寒冷地(東北等) : 7月初旬~8月初旬

- 中間地(関東等) : 8月初旬~8月下旬

- 温暖地(四国・九州等): 8月中旬~9月中旬

白菜のおすすめの品種は、黄ごころ85

黄ごころ85

石灰欠乏症、ゴマ症などの生理障害の発生が少ない秋冬どりの中生種です。

球の中が黄色で、甘みがあってやわらかく、食感も良いです。

オレンジクイン

名前のとおり、中がオレンジ色です。

シスリコピンという栄養が含まれ、トマトのリコピンと同じ働きをもっています。

リコピンの2・5倍もあるヘルシーな品種です。

ミニハクサイ

普通の白菜の半分サイズです。

小さな菜園でも育てやすく、冷蔵庫に入れやすく、使いやすいのがうれしいです。

[quads id=2]

白菜の育て方と栽培のポイント

手順1.連作障害をさけて土作りをしよう

白菜はアブラナ科の野菜です。

連作障害をさけるために、次の場所をえらびます。

- アブラナ科の野菜を2~3年作っていない場所

- 輪作といって白菜とは別の養分を多く必要とする野菜を栽培した場所

土作りを次のようにします。

- 種まきの2週間前に、1㎡あたり苦土石灰を2握りをばらまいて土をよくたがやします。

- 種まきの1週間前に、堆肥2㎏、化成肥料を2握り全体にばらまいて土とまぜます。

- 幅60cm、高さ10cmの畝(うね)をつくります。

手順2.5~6粒ずつ種をまこう

白菜は、発芽初期に乾燥や害虫の食害などで枯れてしまうこともあるため、種は多めにまきます。

1箇所に5~6つぶまき、軽く覆土し、たっぷり水を与えます。

その後3~5日で発芽します。

・ 白菜の種をポットで育苗するには?

- 3号の育苗ポットに種まき用培養土を入れます。

- 指先で土に3ヶ所、深さ0.5~1cmほどのくぼみをつけます。

- それぞれのくぼみに1粒ずつ種をまきます

- 周りの土を種に薄く被せ、軽く上から押さえます。

- たっぷりと水やりをします。

- 土が乾かないよう発芽まで水やりをして管理しましょう。

手順3.本葉2枚で1本に間引こう

発芽後、本葉が2枚になったら、元気な芽を1本残します。

間引くときに残すものの根を痛めないようやさしく引き抜いてください。

間引き後は、苗が倒れやすいので株元に土寄せをしましょう。

種まきの10日~12日後までは乾燥と高温、害虫から守るため、寒冷紗をトンネル状にかぶせておきます。

手順4.苗を植えつけよう(ポットまき&購入苗)

苗を畑に植える数日前から水やりをひかえ、畑の環境に近づけます。

育苗日数が2週間~20日程度で葉が3~4枚になったら、株間40~50cmで植え付けます。

購入した苗も、同じように株間40~50cmで植え付けます。

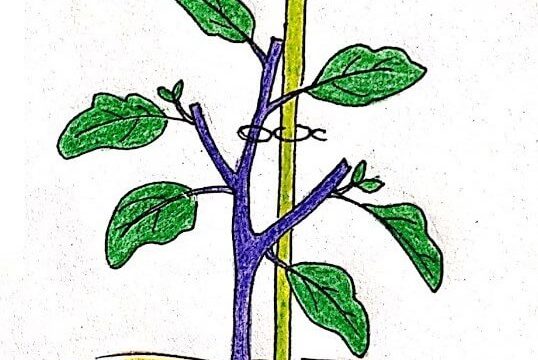

手順5.防虫ネットをかけよう

7月から10月頃までの高温期は、害虫が多く発生します。

植え付けから、結球が終わるころまで防虫ネットや不織布をドーム状に被せ、白菜を害虫から守ります。

結球後、ネットや不織布は外してください。

手順6.結球後はこまめに水やりをしよう!

結球後は球が成長するためにたくさんの水分を必要とします。

雨が少ない場合は水やりをしましょう。

手順7.追肥はこまめにおこなう

追肥は根がしっかりと張ったから2週間おきに、1株につき小さじ1程度少量ずつ与えます。

葉が巻き始めたら追肥を終了してください。

白菜の収穫時期と収穫方法方法

白菜の収穫時期

白菜の収穫時期は、栽培地によってかわります。

- 寒冷地(東北等) : 9月中旬~12月中旬

- 中間地(関東等) : 10月中旬~12月下旬

- 温暖地(四国・九州等): 10月初旬~12月下旬

球が固くなったら包丁で切り取って収穫しよう!

白菜の頭を手でかるくおさえてみて、固くしまっていれば収穫時期です。

黄芯系の品種は、球が締まりすぎてくると内部の黄色が薄くなってしまいます。

種袋に書かれている栽培日数も参考にしながら、収穫時期をのがさないようにしましょう。

収穫は球をななめにぐっと押すようにして手で倒し、外葉の間に包丁を入れて切り取ります。

その後余分な外葉を切り取ってしまいましょう。

白菜を畑で越冬させる方法!

関東から西の地域や、菜園が雪でおわれる地域では結球部を外葉でおおい、ひもやわらで縛ればそのままの状態で貯蔵できます。

※雪が少ない寒冷地では冷害にあい、腐敗してしまうためこの方法は向きません。

まとめ

いかがでしたか?

今回は、「白菜の育て方!結球しない原因と結球させる栽培のコツを紹介」を紹介してきました。

結球させるポイントと防虫対策をしっかりとおこなえば、初心者のあなたでも立派で美味しい白菜を作ることができますよ^^

【植え付け時期】

白菜は秋冬どりがおすすめです。

- 寒冷地(東北等) : 7月初旬~8月初旬

- 中間地(関東等) : 8月初旬~8月下旬

- 温暖地(四国・九州等): 8月中旬~9月中旬

【種まき】

1箇所に5~6つぶまき、軽く覆土し、たっぷり水を与えます。

その後3~5日で発芽します。

【間引き】

本葉2枚なったら1本に間引きます。

【土作り】

- 植え付け2週間前に、1㎡あたり苦土石灰を2握りをばらまいて土をよくたがやします。

- 植え付け1週間前に、1㎡あたり堆肥2㎏、化成肥料を2握り全体にばらまいて土とまぜます。

- 幅60cm、高さ10cmの畝を作ります

【植え付け方】

葉が3~4枚になったら株間40~50cmで植え付けます。

【防虫対策】

結球が終わるころまで防虫ネットや不織布をドーム状にかぶせて害虫から守ります。

【追肥】

根がしっかりと張ってから2週間に1回、1株につき小さじ1程度少量ずつ与えます。

葉が巻き始めたら追肥を終了します。

【水やり】

結球後は雨が降らなければ水やりをします。

【収穫時期】

収穫時期は、栽培地によってことなります。

球のあたまが、固くしまっていれば収穫のサインです。

- 寒冷地(東北等) : 9月中旬~12月中旬

- 中間地(関東等) : 10月中旬~12月下旬

- 温暖地(四国・九州等): 10月初旬~12月下旬

【保存方法】

結球部を外葉でおおい、ひもやワラで縛ればります。